Wo die Klimakrise Mädchenrechte untergräbt

Weltweit werden Mädchen diskriminiert und unterdrückt, ihre Bedürfnisse und Rechte ignoriert. Krisen verstärken diese Ungleichheiten. Der Klimawandel bringt Hungersnöte und Überschwemmungen mit sich und zerstört die Lebensgrundlage von Familien. Er verstärkt Migration und Gewalt, da die Menschen um Land und Ressourcen kämpfen. Er verschärft geschlechtsspezifische und soziale Diskriminierung und gefährdet wichtige Menschenrechte wie das Recht auf Nahrung, Wasser, Gesundheit und Schutz vor Gewalt.

Der Bericht „A Gathering Storm – A study on the gendered impact of climate change on the rights of adolescent girls and young women in the Sahel“ von Plan International zeigt die besonderen Herausforderungen, die Mädchen und junge Frauen in der afrikanischen Sahelzone bewältigen müssen. Die Ergebnisse: Mädchen sind aufgrund der Folgen des Klimawandels besonders gefährdet. Als größte Risikofaktoren nennt der Bericht die Ernährungssicherheit, Bildung, geschlechtsspezifische Gewalt sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR).

Die dramatische Lage in der Sahelzone

Die Länder der westafrikanischen Sahelzone gehören auch ohne die Klimakrise bereits zu den ärmsten der Welt. Armut, Hunger, Krieg und Vertreibung gehören zu den alltäglichen Herausforderungen. Durch immer häufiger auftretende Klimaschocks wie Dürren, Überschwemmungen, Starkregenfälle oder extreme Hitze verschlimmert sich die Situation rasant.

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR prognostiziert beispielsweise für die kommenden Jahrzehnte extremere Trocken- und Regenperioden, Wasserknappheit, einen Anstieg der hitzebedingten Sterblichkeit sowie negative Auswirkungen auf die Ernteerträge. Die Mädchen und jungen Frauen aus dem Sahel-Bericht zeichnen schon jetzt ein dramatisches Bild ihrer Heimat.

„Wir essen Kleie, die für das Vieh gedacht ist, weil wir Hunger haben.“

Wie steht es um die Ernährungssicherheit?

Ernährungssicherheit zählt zu den größten und spürbarsten Auswirkungen des Klimawandels. In allen fünf Berichts-Ländern sind Lebensmittel knapp. Es gibt keine Ernten zu verkaufen und auch kein Geld für Lebensmittel. Die meisten Befragten geben an, dass extreme Wetterereignisse zu einem Rückgang der Ernten, ausgehungerten Viehbeständen und unbeständigen Erntezeiten führen.

Eine Befragte aus Niger erzählt, dass sie und ihre Familie Tierfutter essen müssen, weil sie so hungrig sind. Um diese Probleme zu bewältigen, reduzieren einige Haushalte die Anzahl ihrer Mahlzeiten pro Tag, leihen sich Geld oder Lebensmittel oder nehmen Gelegenheitsjobs an, um etwas Geld für Essen zu verdienen.

In einigen Gemeinden führen fehlende Ressourcen und nicht befriedigte Bedürfnisse zu einem Anstieg von Kinder- und Zwangsheiraten. Viele Mädchen und junge Frauen beschreiben, dass sie ihren Körper gegen Lebensmittel oder Geld eintauschen. Auch müssen sie wegen ausgetrockneter Brunnen oft sehr weite Strecken laufen, um Wasser zu holen. Das setzt sie einem größeren Risiko von Gewalt und sexueller Belästigung aus.

„Einige Männer können es nicht ertragen, dass kein Essen im Haus ist. Dann geben sie ihren Frauen die Schuld dafür und schlagen sie.“

Führt der Klimawandel zu mehr geschlechtsspezifischer Gewalt?

Sexuelle und geschlechtsspezifische Gewalt sowie sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte (SRGR) werden meist mit Schweigen überhäuft, da sie bei vielen Mädchen und jungen Frauen schambehaftet sind. In Niger beispielsweise gilt es als Tabu, über sexuelle und reproduktive Gesundheit zu sprechen.

Die Befragungen zeigen jedoch, dass die Verbindung zwischen Klimawandelereignissen, Armut und Ernährungsunsicherheit zu verschiedenen Fällen von sexueller und geschlechtsspezifischer Gewalt führt. „Wenn du selbst schon nichts zu essen hast, bist du gezwungen, deine Tochter zu verheiraten“, sagt etwa eine junge Mutter aus Guinea.

59 Prozent der Befragten berichten, dass die häusliche Arbeit von Mädchen und jungen Frauen zunimmt und gefährlicher wird, wenn die Familien um das Nötigste kämpfen. Beispielsweise tritt in vielen Fällen vermehrt häusliche Gewalt auf. Etwa wenn Männer ihren Frauen die Schuld geben, dass kein Essen im Haus ist und sie deshalb schlagen, wie eine junge Frau aus Mali erzählt.

„Ich musste die Schule abbrechen, um meiner alleinerziehenden Mutter im Haushalt zu helfen.“

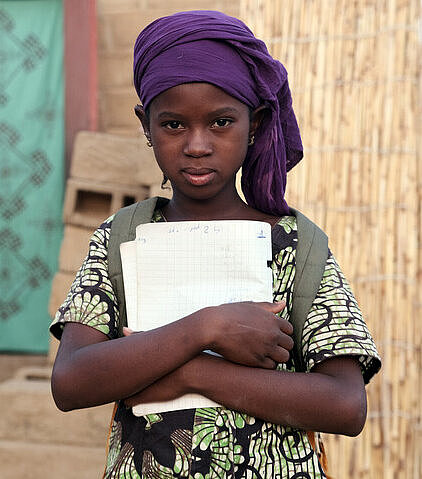

Wie beeinträchtigt ist die Bildung?

Der Kampf um Geld und Ressourcen erschwert auch vielen Mädchen und jungen Frauen ihre Schulbildung. „Mein Vater ist tot, meine Mutter ist Gärtnerin“, sagt eine Jugendliche aus Guinea. „Wegen der geringen Ernteerträge hat meine Mutter nicht genug Einkommen, um meine Ausbildung und die meiner Brüder zu bezahlen. Also muss ich die Schule abbrechen, um ihr zu Hause zu helfen.“

In den meisten Gemeinden schreiben die Geschlechternormen vor, dass der Haushalt in der Verantwortung von Mädchen und Frauen liegt: Die meisten Befragten erledigen allgemeine Hausarbeiten, bereiten Essen zu, sammeln Wasser und Feuerholz. Der Klimawandel erhöht die Zeit, die sie für diese Pflichten aufwenden, da aufgrund der Dürren die Wege zum Wasserholen weiter werden und die Nahrungsmittelknappheit das Zubereiten der Mahlzeiten verlängert. So bleibt weniger Zeit zum Lernen.

Die Mädchen erzählen, dass sie sich außerdem oft gezwungen fühlen, zum Familieneinkommen beizutragen, da aufgrund des Hungers eine Arbeit wichtiger für das Überleben der Familie sei. Der Schulbesuch werde dadurch zur Belastung, berichtet eine Jugendliche aus Nigeria. Wenn Mädchen die Schule abbrechen, steigt auch ihre Chance auf Früh- und Zwangsverheiratung. Eine junge Frau aus Mali sagt: „Ich bin selbst durch eine Kinderehe traumatisiert. Denn wenn deine Eltern nicht die Mittel haben, für deine Bedürfnisse zu sorgen, geben sie dich sehr früh für die Ehe auf.“

„Wir können das Tuch, das wir für unsere Periode benutzen, oft nicht richtig waschen und bekommen dadurch gesundheitliche Probleme.“

Welche gesundheitlichen Schäden verursacht der Klimawandel?

Der Zugang zu bereits überlasteten Gesundheitszentren, die unter anderem Verhütungsmittel und Schwangerschaftsvorsorge anbieten, wird durch weggespülte Straßen, zerstörte Brücken und gefährliche bis unpassierbare Wege erschwert. „Wenn es viel regnet, ist der Zugang zum Gesundheitszentrum für einige Menschen nicht einfach, so dass sie zu Hause bleiben und sich selbst behandeln müssen“, erzählt etwa ein Mädchen aus Mali.

Außerdem schwierig ist das Aufrechterhalten der Menstruationshygiene. Das beeinträchtigt die psychische und körperliche Gesundheit sowie den Schulbesuch. „Wenn du als Mädchen das Tuch, das du für deine Periode benutzt, nicht richtig waschen kannst, führt das zu gesundheitlichen Problemen“, beschreibt eine Jugendliche aus Burkina Faso.

Weitere psychische Probleme sind erhöhter Stress, Ängste und allgemeines Unbehagen. Die Befragten nannten auch Umweltverschmutzung als Gesundheitsrisiko, weil etwa mit Müll gefüllte Flüsse den natürlichen Wasserlauf blockieren und damit die Auswirkungen von Überschwemmungen noch verschlimmern. Diese dann stehenden Gewässer begünstigen laut der Befragten zudem eine schnellere Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie Malaria. Auch Kopfschmerzen, Hautinfektionen, Ohnmacht und vermehrte Todesfälle aufgrund der Hitze werden mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht.

„Männer unterschätzen uns im Kampf gegen den Klimawandel.“

Wichtige Akteurinnen zur Lösung der Klimakrise

Der Bericht hebt aber auch die Widerstandsfähigkeit von Mädchen und jungen Frauen hervor, die entschlossen Wege finden, ihre Herausforderungen zu bewältigen. Sie wollen nicht nur als Opfer der Krise gesehen werden, sondern auch als wichtige Akteurinnen bei der Suche nach Lösungen.

Viele von ihnen engagieren sich etwa bei der Abfallentsorgung, der Wiederaufforstung oder bei Sensibilisierungskampagnen zum Umweltschutz. Doch es fehlt ihnen an Beachtung sowie den notwendigen Ressourcen. Die Befragten berichten von einem Mangel an Materialien, Ausrüstung, Setzlingen und Transportmitteln, vom fehlenden Zugang zu Wasser sowie mangelnder Unterstützung und Kooperation innerhalb der Gemeinden.

„Männer unterschätzen uns im Kampf gegen den Klimawandel“, klagt ein Mädchen aus Mali. Auch andere Befragte berichten, dass sie als junge, weibliche Personen oft nicht ernst genommen werden und man ihnen nicht zutraut, auf Gemeindeebene wirksam zu handeln. Dabei können Mädchen und junge Frauen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung von Lösungen spielen. Ihre Bildung und ihre Beteiligung an Entscheidungen seien wesentliche Aspekte, um den Klimawandel wirksam zu bekämpfen, erklärt eine Mitforscherin aus Mali.

Was bedeutet der Sahel-Bericht für die Arbeit von Plan International?

Die Perspektive von Mädchen und jungen Frauen bleibt in der Klimadebatte oft unbeachtet. Plan International ist bereits seit Jahren in den betroffenen Ländern vor Ort und stärkt die Stimmen der Mädchen und Frauen und unterstützt lokale Gemeinden unter anderem bei der Anpassung an den Klimawandel.

Die Ergebnisse des Berichts schärfen den Blick für die Projektarbeit der Kinderrechtsorganisation und machen die speziellen Bedürfnisse der Mädchen und jungen Frauen deutlich. Sie zeigen, welche geschlechtsspezifischen Auswirkungen der Klimawandel hat und was auf Länderebene passieren muss, um den Ungleichheiten entgegenzuwirken.

Maßnahmen gegen den Klimawandel müssen inklusiv sein, dürfen also nicht ohne Beteiligung der betroffenen Länder beschlossen werden. Das ist eine der zentralen Erkenntnisse aus dem Bericht. Diese und weitere Erkenntnisse will Plan zudem nutzen, um als Mitglied der Klima-Allianz Deutschland eine sozial gerechte Klimapolitik voranzutreiben.

Plan International in der Klima-Allianz

Die Kinderrechtsorganisation ist seit 10. April 2025 Mitglied der Klima-Allianz Deutschland und bringt die Perspektiven von Mädchen und jungen Frauen in die politische Arbeit des Bündnisses ein. Die Ergebnisse des Sahel-Berichts zeigen: Die Klimakrise ist auch eine Kinderrechtskrise, weshalb junge Menschen an klimapolitischen Debatten beteiligt werden wollen.

„Mit Einblicken aus unserer entwicklungspolitischen Arbeit in über 80 Ländern machen wir internationale Zusammenhänge verständlich. Etwa, wenn es um Klimaanpassung, Bildung, Schutz oder Resilienzförderung im Globalen Süden geht“, erklärt Regina Stieben, Policy und Advocacy Advisor bei Plan International Deutschland. Durch eine entwicklungspolitische und gendergerechte Perspektive erweitere Plan die inhaltliche Ausrichtung der Klima-Allianz und profitiere gleichzeitig vom fachlichen Austausch und der Möglichkeit, politische Anliegen wirksamer zu platzieren, fasst Stieben zusammen.

Eine Zusammenfassung des Berichts „A Gathering Storm“ sowie den ausführlichen Bericht können Sie online einsehen oder herunterladen. Beide Dokumente sind in englischer Sprache verfasst.